Sony Bank GATE

ストーリー

才能があっても収益化する術を持たないポップカルチャークリエーターは少なくない。そんな彼らが創作に打ち込めるしくみを作ろうと立ち上がったのが、ポップカルチャーコンテンツ制作の株式会社COLT(コルト)である。地域に埋もれている才能を発掘し、クライアントと結びつけて収益化することで、マンガをはじめとするポップカルチャーが生業となる世の中を作るのが目的だ。現在、コワーキングスペース「TOKIWA創(ときわそう)」にインディーズクリエーターが集い、コンテンツ制作に励んでいる。文字がなくても、言葉が違っても、わかりやすく、面白く、誰にでも伝わるマンガによる表現で、自治体や企業のコミュニケーション課題を解決することが同社のビジネスだ。日本全国の自治体や企業、さらにアジア圏への事業拡大を視野に入れ、福岡県北九州市から世界へ通じるあらたなマンガ産業の創出を目指す。代表取締役の大野光司氏に、「TOKIWA創プロジェクト」にかける思いと展望をうかがった。

~ポップカルチャーコミュニケーションカンパニー~

マンガで“伝える”をビジネスにする

「マンガは相手に情報を伝える手段として、いろいろな表現ができるんですよ。」 代表取締役の大野光司氏は熱く語り始めた。マンガの神様、手塚治虫先生が「マンガは記号である。」と語ったとおり、国や地域、言語、世代を超えて、相手に情報を伝えることができる優れたコミュニケーション手段であることに着目し、2015年、北九州市小倉にマンガをはじめとするポップカルチャーコンテンツ制作会社、COLT(コルト)を起業した。

「COLTは北九州市で唯一のマンガコンテンツの制作会社です。地方都市でも、マンガが産業として成り立つことを実証しようと起業しました。」

大野氏は、長年勤めた地元の広告・デザイン会社を退職して55歳で起業。会社員時代もマンガを使った広告制作物を提案してきたが、社内の共感が得られなかった。地域のクリエーター達にも、大手出版社のない地方都市でマンガを描いても収益にならないと諦められていた。地域に埋もれている才能を発掘して、マンガで食べていけるクリエーターを増やしたいという思いが、大野氏を起業へと駆り立てた。

「スマートフォンの登場でマンガの市場はガラリと変わったんですよ。それまで、紙、テレビ、映画で見ていたマンガがスマホで見られるようになり、デジタル化されたことで出版の在庫リスクもなくなりました。究極はパソコンがなくてもスマホさえあればマンガを制作できます。近年、情報番組内や映画の幕間に放映される2Dキャラクターの短尺アニメーションがヒットしていますが、我々が制作するマンガもこの世界観に入ります。」

こうして立ち上がった「街をMANGAにする会社」COLTでは、大野氏がプランナー兼プロデューサーとして営業に回り、コワーキングスペースに集う約30名のクリエーターがポップカルチャーコンテンツを制作。大きな案件を受注すれば、クリエーターの共同作業でコンテンツを作り上げることができる。

「クリエーターが刺激し合うことで創造の化学反応を起こしたい。」

昭和の時代、手塚治虫先生をはじめ多くのマンガ家が住んでいたアパート「トキワ荘」にちなみ、「TOKIWA創(ときわそう)」プロジェクトが、ここに始動した。

インディーズでマンガの可能性に挑戦

民間企業をクライアントにするには競争が激しく、ニーズがあっても東京の広告代理店が持っていってしまう。大野氏がアプローチしたのは地元、北九州市だった。

「マンガとアニメの制作会社です。」と、市役所で名刺を配って回ると各部署でマンガ好きな職員が興味を持って話を聞いてくれた。「手応えはいい。すぐに仕事が来るはず。」と意気揚々と営業から帰ってきたが、何日待っても仕事依頼の電話は来ない。現実は甘くなかった。

仕事が入るまでの約10ヶ月間、コルトの収益を支えたのは、大野氏が会社員時代に収集した約4万点のマンガと3万8,000点の昭和のおもちゃコレクションだった。イベントやギャラリーで収蔵品を企画展示してもらうことを思い付いたのだ。

自治体との繋がりでは、北九州市漫画ミュージアムへ、マンガ体験の講師として「TOKIWA創」のクリエーターを派遣していたが、コンテンツ制作の受注には至っていなかった。そんなある日、北九州市のPR動画制作の話が大野氏の耳に入ってきた。

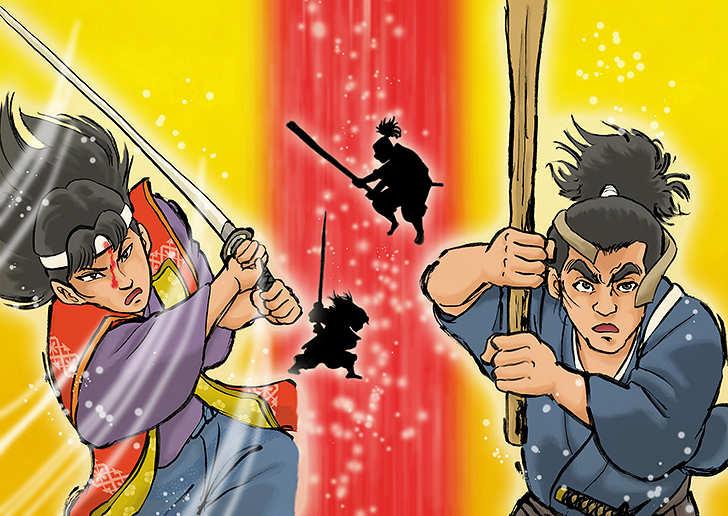

「これはチャンスだと思い、小倉ゆかりのヒーロー、宮本武蔵と佐々木小次郎を主役にするプロジェクトを、北九州市の本庁に持ちかけました。佐々木は小倉で道場を開いていたことがあり、武蔵は小倉城主に雇われた浪人でした。決戦の地・巌流島がある山口県下関市のほうがゆかりの地として有名ですが、小倉もそうなんだとアピールした方がいいのではと思いました。」

大野氏は広告代理店と組んで10社のコンペを勝ち抜き、初のアニメーション制作を受注。しかし、自社で制作できる確証はない。なにしろ、「TOKIWA創」のクリエーター達は、誰もプロとしてアニメーションを制作した経験がなかったのだ。賞を取ってデビューしたがヒットに恵まれていないマンガ家。地元で他の仕事をしながらマンガを描いている実力派。マンガ家になることを親に反対されている天才肌。絵は得意だけれど物語は書いたことがないイラストレーター。「誰が作るのだろう。」と、クリエーター達はお互いに顔を見合わせた。

「作り方は私がわかっていました。会社員時代に複数の教育系アニメーションをプロデュースしたので。当時はいずれも地元で受けて東京で制作しましたが、もはやアニメーションはスマホがあれば一人でも作れる時代です。10名のクリエーターがいれば10本できるじゃないですか。」

「よし、やろう!」。大野氏は、アニメのアプリを使って作ることを提案。専門学校アニメ科を卒業したスタッフが「TOKIWA創」の仲間にアプリの使い方を研修し、背景イラストが描ける、キャラクターが得意など、それぞれの強みを発揮して制作を分業。声優は地元の劇団員が1人6役をこなして、COLTの代表作となるアニメーション『北九州プライド KITAKYUSHU PRIDE 十番勝負』を作り上げた。「畑祇園の決闘」「小倉城の決闘」など、武蔵と小次郎が北九州市内の観光名所に突如現れて決闘し、しまいには武蔵と小次郎のミニキャラが登場して子どもの喧嘩をして大人に叱られるというやや強引なストーリーだが、これがウケた。

「武蔵と小次郎を北九州市に取り戻すためには、まともにやってはダメなんですよ。」と大野氏。ミニキャラが好評で、市政新聞でも四コママンガの連載も決まった。四コマは起承転結で読者に伝えたいことをはっきり表現できるマンガの技法だ。「子育て支援の決闘」「環境都市北九州の決闘」などのタイトルで、市民に対して広報したいことをユーモアたっぷりに発信している。

「マンガで産業を起こしたいんですよ。東京では一握りのプロしか認められないけれど、地域では我々のようなインディーズが活躍できるんです。人気マンガ家を輩出してきた北九州市のポップカルチャーのパワーは、そこにあります。」と語気を強める大野氏。今では、受託制作物のバリエーションも増え、ホラーマンガの描写でお化け屋敷をプロデュース、3Dトリックアート制作、背景画の技術による建築パース制作、中小企業の初代や先祖の伝記をマンガアニメ化、ブライダル専門学校を通じて結婚する2人の馴れ初めを伝えるアニメーション制作、などの依頼が来ているという。「TOKIWA創」に集うクリエーター達の活躍の場はどんどん広がっている。

アジア展開は、ベテラン作家への恩返し

自分の原点であるマンガへの恩返しとして、大野氏にはどうしても成功させたい事業がある。それは、ベテラン作家にもう一度、脚光を浴びさせることだ。舞台はアジアにある。

「10年でマンガ界の趨勢は変わり、読者も変わります。アニメで大ヒットを飛ばしていたり、専門学校や大学の講師になっていたりする先生ならまだしも、かつて少年・少女マンガ雑誌の連載で活躍していた作家でさえ、マンガで食べていくことはできないのが今の世の中です。」

大野氏が有望視する市場は、韓国と中国だ。一作品あたり数十円で購読できるマンガアプリが普及して、韓国は10万人、中国は100万人の市場があると言われている。韓国系アプリは属性に応じたリコメンドで、類似の作品が読まれる可能性が高い。

韓国では、縦スクロールの「ウェブトゥーン」と呼ばれる形態のマンガが主流だ。かつて紙で発行された作品のウェブトゥーンへのリメイクは、「TOKIWA創」で手がける。オールカラー配信されるため色付けまで行い、韓国人クリエーターが作家の意図をくみ取りながら日本語のセリフを韓国語に翻訳する。

「1970~80年代の日本の乙女チックな少女マンガが、韓国でウケるんです。中国でもそうです。今、スーパーロマンチックが求められているんですよ。」と大野氏。ある作家とは具体的に話を進めているそうだ。作家へは購読料の3~5割が支払われるシステムで、権利でビジネスをするつもりは一切なく、作家に利益が還元されるビジネスをしたいという大野氏の考えにマッチする。

九州とアジアとの距離の近さも、COLTのアドバンテージだ。大野氏には「九州コミティア」の運営委員として地域のポップカルチャーの振興に尽力してきた実績があり、福岡県の紹介で民間企業として韓国のウルサン市と業務提携を結ぶことができた。その第1弾として、「TOKIWA創」プロジェクトによる同市のゆるキャラ「ウルサンクーネギ」のショートアニメーションの制作が決まっている。将来的には、タイやカンボジアでも制作を行い、現地の若者に絵を描くことが収入になることを伝え、若年人口が多いインドネシア市場への展開も視野に入れている。

「有望な新人作家を韓国で鮮烈デビューさせる。なんてことも、やってみたいですね。」と、プロデューサー魂を見せる大野氏だった。

地域発マンガコミュニケーションで世界を結ぶ

今回、クラウドファンディングで資金を調達し、大野氏が1人で担っている営業部門の強化や新しいコンテンツの開発にも注力する。北九州市の成功事例をベースに周辺の市町村へも提案を進め、全国の自治体にポップカルチャーコンテンツ制作事業を広げていく。

「現在、マンガピクトを提案中です。」と大野氏。マンガで描かれた表情や行動を見れば、危険や安全、何をすべきかが一目でわかる。また、モノの役目や使い方も伝えることができる。1964年の東京オリンピックでは、日本で考案された競技ピクトグラムなどが世界へ広がっている。子どもや高齢者、外国人にも伝わるマンガの力で、大野氏はあらたなビジネスを切り拓こうとしている。

「日本のマンガの巧みさは、コマとコマの間の取り方です。絵の美しさ、きめ細かさはもちろんですが、海外のマンガでは説明的になるところに敢えて余韻を持たせたり、次のページを読んでもらうために最後のコマを全力で描いたりしています。作家の自己満足ではなく、読者の方を向いていると思います。」と大野氏。伝わる理由も、そこにある。

子どもの頃から親しみ、没頭してきたマンガを使ったビジネスのアイデアが、どんどん湧いてくるという大野氏。情熱を傾けてやろうとしていることは、世代や国籍を超えて共感できるマンガによるコミュニケーションで、地域の差を埋めて、人と社会が繋がり、心を結ぶことなのだろう。その主役となるのは、「TOKIWA創」に代表される地域のインディーズクリエーター達だ。